「介護ロボット」が問題の解消や緩和だけでなく、ケアの質向上・効率化に大きく寄与します!

介護サービスはご利用者の状態やニーズに合わせて選べるように、

訪問介護等の自宅で受けられるサービスや、

デイサービス(通所介護)等の施設で受けられる日帰りサービス、

特別養護老人ホーム等の施設で生活するサービスなど、

多様な種類があり事業形態もこれらに合わせて様々です。

そして、事業形態の数だけ課題があると思います。

介護ロボットとは、ロボット技術が応用され、利用者の自立支援や介護者の負担の軽減に役立つ介護機器のことで、現在、厚生労働省および経済産業省では「ロボット技術の介護利用における重点分野」として、介護ロボットを6分野13項目に整理し開発・実用化を推進しています。

ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作等のパワーアシストを行う機器

高齢者等の屋内移動や立ち座り・外出等をサポートする、自立歩行・移動支援機器

ロボット技術を用いて排泄物の処理、排泄予測、トイレ内での一連の動作を支援する機器

センサーや外部通信機能を備えた、ロボット技術を用いた機器のプラットフォームやコミュニケーション機器

ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器

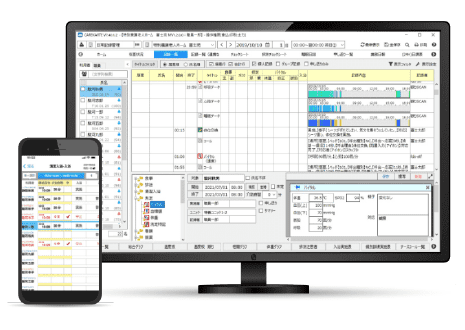

ロボット技術を用いて業務情報を収集・蓄積し、それを基に支援に活用することを可能とする機器

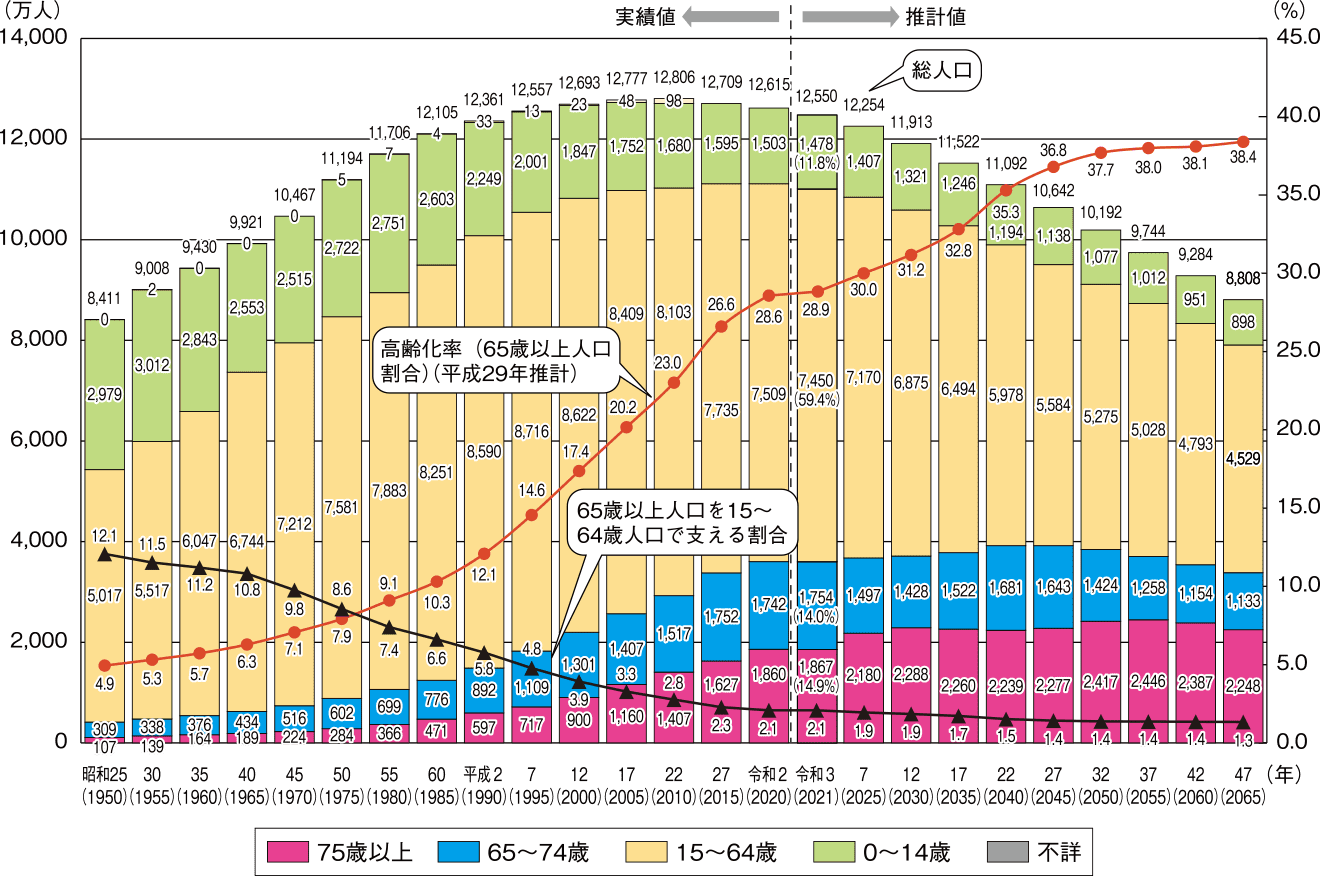

介護サービス利用者が年々増加していく中で、介護現場では慢性的な人員不足が続いています。これには日本国内の構造的な問題が関係しており、加速し続ける高齢化に比例して介護サービス利用者が増加しているのに対して、サービス提供者である現役世代が少子化の影響を受けて年々人口が減少しており、今後もこの傾向はより顕著になるといわれています。

また、介護業界は離職率が高いことも問題となっており、人員確保と共に長く働ける環境づくりも重要です。

<高齢化の推移と将来推計>

移乗介助や排泄支援をはじめ、入浴支援やコミュニケーションを介護ロボットが様々な形でサポートを行うことにより、介助者の身体的負担を大幅に軽減するだけでなく、見守り業務などはセンサーやカメラで状態を把握することにより、介助者の心理的負担を大幅に軽減し、記録業務・情報共有業務・請求業務を一気通貫で行うことで、大幅な入力業務の効率化や時短をはじめ、情報共有などを実現することが可能です。

介護ロボットが介助者の身体的・精神的負担を軽減することで、長く働ける環境づくりにも寄与すると共に、業務効率化を行うことで人員不足のカバーを図って行きます。

身体的負担の軽減

身体的負担の軽減

移乗介助など何度もある身体的負担の大きな業務も介護ロボットなら楽々。

効率的な見守り

効率的な見守り

各種センサーが異常を感知してアラートでお知らせしてくれるので安心。

無駄のない入力

無駄のない入力

現場でスマホやタブレットで入力すれば各種帳簿へ自動転載。

介護についてのイメージを聞くと実態を知らない方からは、マイナスイメージを持たれているとよく耳にします。とても「きつい」と。仕事についても「高齢者のお世話」だけのようなイメージをもたれており、自立を促したり生きがいを一緒に考えるなど、実情はあまり知られていません。

また、マイナスイメージを払拭できないと、学生や他業種からの人員確保の障害になるだけでなく、介護業界への参加が抑制されてしまう事態も考えられます。

<福祉・介護の仕事と聞いてイメージすること>| 広島県内の県立高校・生徒 | |

|---|---|

| 自由回答 | 類似回答数 |

| きつい・ハード・辛い・しんどい・だるい・大変(そう) | 1007 |

| 高齢者・お年寄りと関わる仕事(世話・介護・サービス) | 193 |

| 体力がいる・必要・肉体労働 | 98 |

| 精神力(メンタル)・ストレス多い・ストレスがたまる・コミュニケーション大変 | 87 |

| 多忙・忙しい | 83 |

| やりがいがある(ありそう)・生きがい | 76 |

| (いろいろな人の・社会で)役に立つ・人助け・人を支える | 62 |

| 広島県内の県立高校・保護者 | |

|---|---|

| 自由回答 | 類似回答数 |

| きつい・(心身共に)大変な仕事 | 408 |

| 必要・大変な多いわりに給料が安い・待遇が悪い・仕事量に見合った給料がもらえない | 178 |

| 体力のいる仕事・力仕事 | 157 |

| 3K・重労働・過酷・肉体労働 | 128 |

| 給料が安い・少ない | 108 |

| (とても)やりがいがあると思う | 89 |

| (今または今後)必要な仕事・なくてはならない仕事 | 72 |

「きつい」というイメージの中でも、特に挙げられているのが「体力」的なものです。

人を抱える・運ぶ、排泄物を処理するなどが代表的な物として考えられますが、これらは「移乗介助」「入浴支援」「排泄支援」等の介護ロボットで対応することが可能であり、イメージの改善を図ることができます。

また、現場で働く介助者にとってもこれらが改善されることで、身体的な負担が大きく緩和されます。

移乗の負担軽減

移乗の負担軽減

移乗介助など何度もある身体的負担の大きな業務も介護ロボットで負担を軽減。

排泄物等の処理

排泄物等の処理

「汚物処理」と「ニオイ」。これらの問題を介護ロボットが解決します。

入浴の負担軽減

入浴の負担軽減

介助する方・される方、双方にとって快適で安全なバスタイムを実現します。

介護サービスは人を相手にした業務であり、時には命に関わることもあるため大きな責任を伴います。中でも夜間の見守り業務は、日中と比べてスタッフの人数は少なく、少人数で多くの方の確認や対応を行う必要があり、しかも転倒・転落や徘徊、容態が急変するなど、様々な状況に対応する必要があるため、強いプレッシャーを長時間受けています。

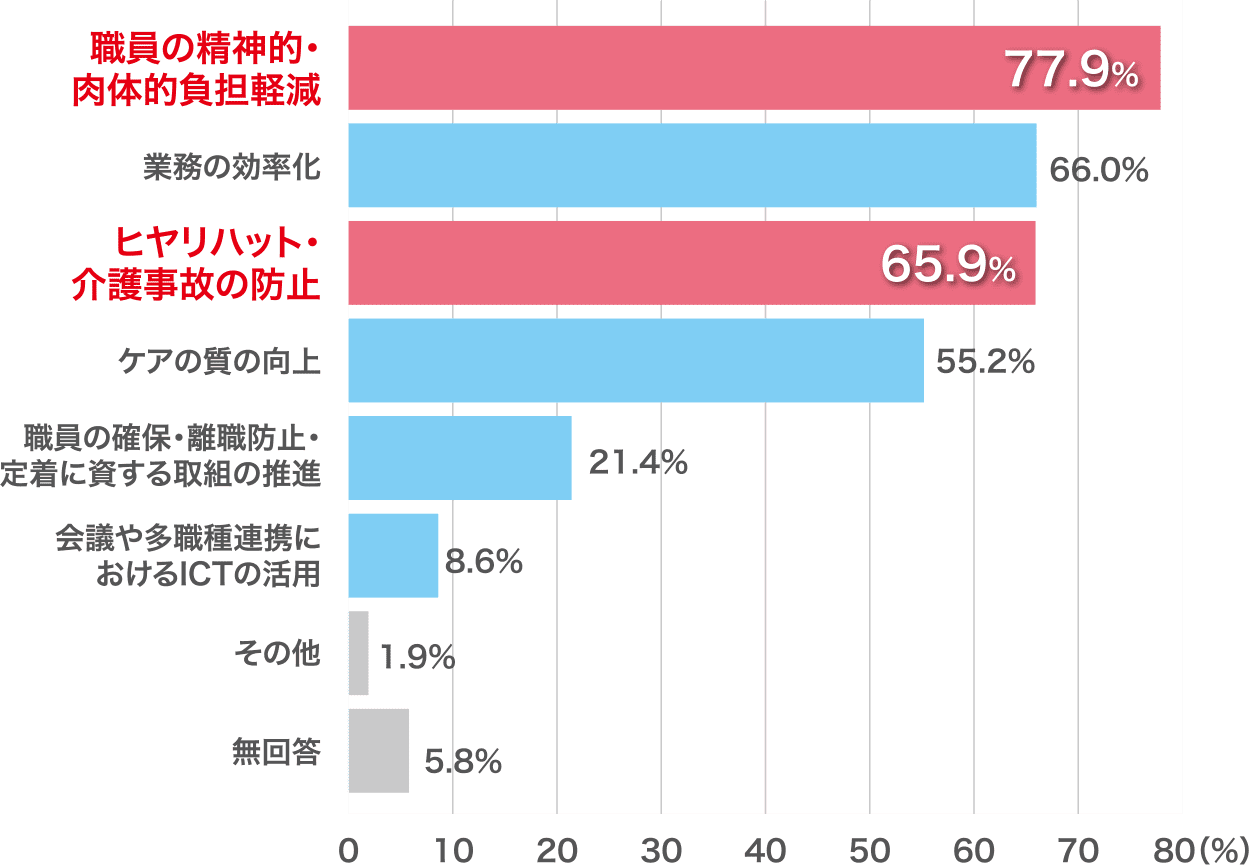

実際に介護ロボットを導入した事業者へのアンケートにおいても、上記のような状況の改善を目途に導入に踏み切った様子を伺うことができます。

<入所・泊まり・居住系で見守り支援機器を導入した目的・理由>

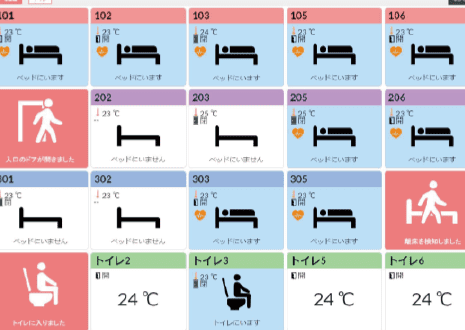

見守り業務の中でも負担の大きい、夜間見回りによる安否確認。中でも健康状態や所在の確認は、「見守り・コミュニケーション」系の介護ロボットが最も威力を発揮するシーンでもあります。

事務所にいながら居室の状況をカメラやセンサーで把握する事が可能となり、見回りの回数を削減すると共に、専用機器で呼吸や心拍を計測することで異常を検知するとアラートでお知らせするので、事故が起きる前に駆けつけることが可能になります。

また、これらの情報をスマホで共有することで、見回り中でも他の利用者の異常を知ることができます。

心拍等の確認

心拍等の確認

心拍や呼吸等をリアルタイムで計測。異常があればアラートでお知らせ。サービス向上の根拠としても活用できます。

所在・行動確認

所在・行動確認

居室内での行動を映像やアイコンでお知らせ。睡眠・離床をはじめ退室やトイレ中なども確認できる物もあります。

予測による予防

予測による予防

見守りセンサーが危険動作を検知し通知することで、転倒予防等の介助ができるようになります。

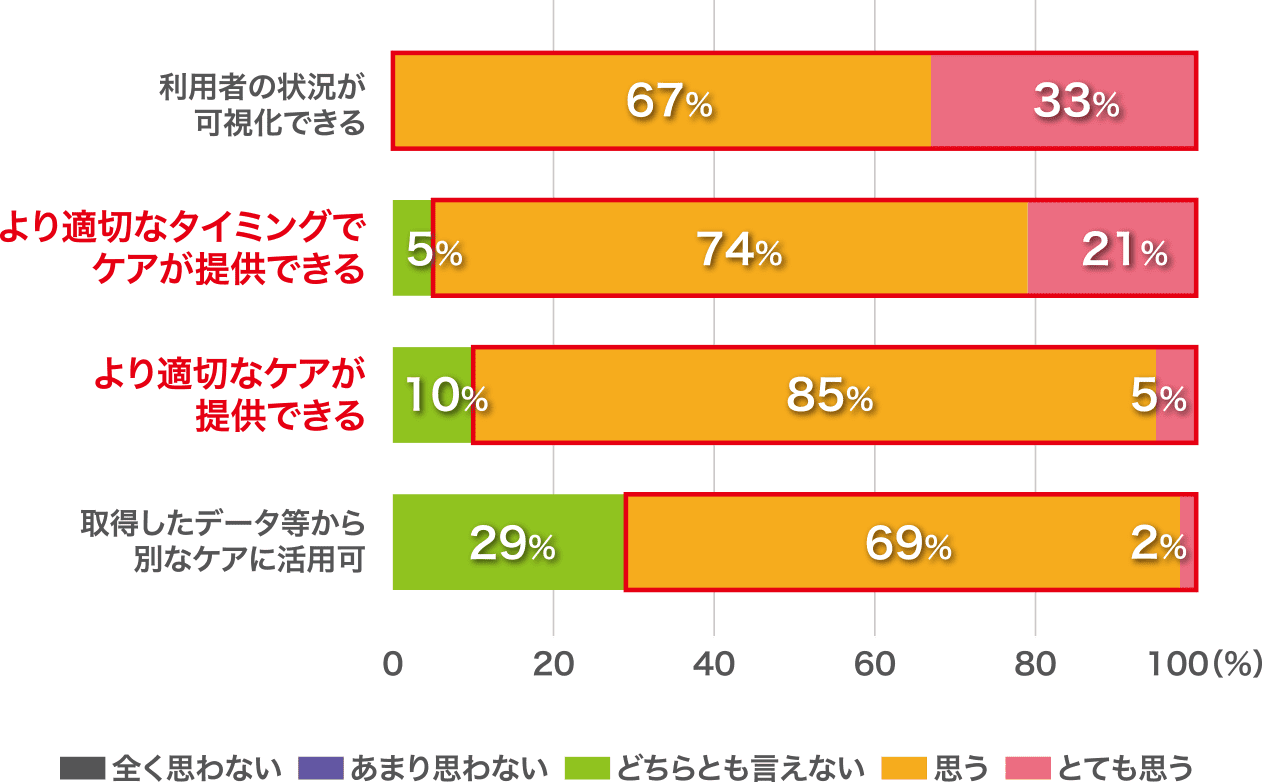

介護ロボットを導入するきっかけとして「人員不足」「心身の負担軽減」等、問題解決の手段として検討されることが多いと思いますが、「事象の数値化による見える化」「各種情報の共有・連携」「入力から請求まで一気通貫」「蓄積されたデータによる提案や予測」等、知見やデータを共有して最適で効率的なケアサービスを提供するといった「ケアの質向上・効率化」を図ることができます。

実際に介護ロボットを導入した事業者へのアンケートにおいても、「より適切なタイミングで、より適切なケアが提供できる」といった意見を伺うことができます。

<見守り機器導入によるケアの効果>

広島県内の介護事業所の業務改善をお手伝い!介護職場サポートセンターひろしま